Pour en savoir plus

La Sécurité sociale a été fondée autour d’une idée de mutualisation obligatoire à l’échelle nationale : « chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins ».

La formule dit « l’universalité du système », puisque chacun y contribue, la solidarité qui le sous-tend -chacun recevra selon ses besoins, quelle que soit sa capacité contributive- et la place initialement marginale de l’État, puisque la Sécurité sociale est financée par la cotisation et non pas par l’impôt.

Force est de constater que depuis plusieurs décennies, les principes fondamentaux que sont l’universalité, la solidarité et la non étatisation sont battus en brèche aux dépens de l’ensemble du monde du travail et singulièrement des ingénieur.e.s, des cadres, des professions techniciennes et intermédiaires (ICTAM)..

L’étatisation de l’administration de la Sécurité sociale a été opérée pour mettre en œuvre la doctrine du financement « à ressources constantes ». En d’autres termes, en dépit de l’augmentation de la population et de son vieillissement, il s’agit de stabiliser la part du PIB consacrée au financement de la Sécurité sociale.

Dans son principe, cette doctrine implique de ne pas augmenter le salaire socialisé et par conséquent une redistribution des garanties au sein du salariat. En raison de leur meilleure solvabilité, ingénieur.e.s, cadres et technicien.ne.s voient alors leurs droits régulièrement amputés au motif qu’ils et elles peuvent souscrire des garanties complémentaires auprès des assureurs privés.

Les actes décisifs dans l’étatisation de l’administration de la Sécurité sociale ont été les ordonnances de 1967, la création de la CSG en 1990, l’instauration des COG en 1995 et la réforme constitutionnelle de 1996. Celle-ci a été menée par le gouvernement Juppé pour imposer les lois de financement de la Sécurité sociale dont le principe premier est l’ajustement des dépenses aux recettes : en soi un véritable contresens, car un tel ajustement, strictement appliqué, amène à répercuter sur les prestations les effets des crises économiques, à rebours de l’objectif même de la Sécurité sociale : « garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu’ils supportent » (Ordonnance du 4 octobre 1945).

Cette étatisation de la Sécurité sociale a permis aux gouvernements successifs de mener des politiques d’exonérations massives de cotisations dites patronales qui n’ont jamais créé d’emploi.

Le principe d’une compensation intégrale par l’impôt (Loi Veil de 1994), essentiellement assumée par les salarié.e.s, a connu maintes entorses, jusqu’à être abandonnée par la loi de Financement de la Sécurité sociale de 2018, celle-ci disposant d’une part que les exonérations de cotisation décidées par le gouvernement devront être supportées par les branches concernées, et que d’autre part les éventuels excédents dégagés devront être affectés au remboursement de la dette publique.

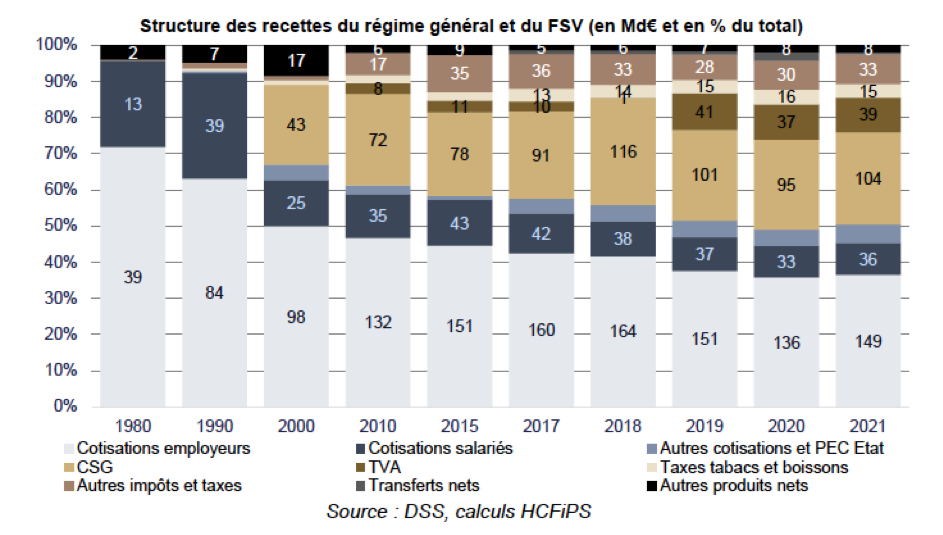

Ces faits établissent la nécessité d’une reprise en main par les salarié.e.s de l’administration et du pilotage de la Sécurité sociale, l’étatisation et la fiscalisation de son financement n’ayant été opérées qu’au seul profit des employeurs (Cf. graphique).

Eu égard à leur poids croissant dans la population, l’implication des ingénieur.e.s, cadres et technicien.ne.s dans ce processus revendicatif est essentiel à la pérennisation de la Sécurité sociale.

Au fil des lois de financement de la Sécurité sociale, les salarié.e.s ont perdu sur tous les tableaux :

- perte sur le salaire, la part dite « patronale » des cotisations en constituant une part essentielle

- mésusage d’une partie croissante de leurs impôts, mobilisée pour la compensation des exonérations au seul profit d’intérêts privés (les actionnaires) et au détriment de l’intérêt général

- pour les ingénieur.e.s, cadres, technicien.ne.s et professions intermédiaires dans un contexte de régression généralisée des droits, un affaissement majoré de leurs prestations de Sécurité sociale pour atténuer la baisse des droits des ouvrier.ère.s et employé.e.s, dans une logique de redistribution de la pénurie entre composantes du salariat.

L’étatisation a ainsi permis une remise en cause de l’universalité des garanties

Pour un même niveau de cotisation, les ingénieur.es, les cadres, les professions techniciennes et intermédiaires devraient se satisfaire de moindres garanties, au motif que leurs revenus leur permettraient de souscrire des compléments de prestations auprès des assureurs privés.

C’est oublier que le consensus du salariat sur le système par répartition, s’est noué autour d’un engagement : la garantie du maintien du niveau de vie procuré par le salaire, quel que soit le risque couvert : vieillesse, chômage, invalidité, incapacité de travail.

S’agissant des retraites, l’objectif associé était celui d’une pension nette, représentant dans le public comme dans le privé, 75 % du salaire net de fin de carrière, dans la limite de 8 plafonds de la Sécurité sociale.

Suite aux réformes intervenues à partir de 1993, un cadre moyen du secteur privé de la génération 1952, partait dans les années 2015 avec 65 % nets de son dernier salaire net pour une carrière complète, contre 74,4 % nets pour un salarié rémunéré autour du SMIC (Source Agirc-Arrco étude DT 2019-155).

Cet effondrement du niveau de leurs pensions, qui se poursuit, ne passe pas inaperçu : il est amplement relayé par les sociétés d’assurance qui en ont fait un argument de vente pour développer le marché de l’épargne retraite.

En matière d’allocations familiales, le principe d’universalité des garanties n’a cessé d’être remis en cause, d’abord par la mise en place de conditions de ressources, puis en 2014 par l’adoption d’un principe de modulation des prestations aux dépens des ingénieur.e.s, cadres et technicien.ne.s.

En matière de chômage (l’Unedic est une administration de Sécurité sociale), la marginalisation des droits des personnels d’encadrement, se vérifie aussi avec l’introduction du différé d’indemnisation, et à présent la dégressivité de l’allocation, réduite de 30 % à partir du septième mois d’indemnisation pour ceux et celles qui, âgé.e.s de moins de 57 ans, ont un salaire brut supérieur à 4 500 euros.

La Sécurité sociale ne peut s’accommoder d’une solidarité à géométrie variable car les perdants du système seront prompts à s’en désolidariser, d’autant plus qu’ils et elles sont implicitement invité.e.s à contribuer deux fois, l’une en répartition, l’autre en capitalisation.

Ce qui est ainsi compromis, c’est l’avenir même de la Sécurité sociale qui ne pourra faire face à ses engagements sans l’adhésion des 46 % du salariat constitués par les ingénieur.es, cadres, professions techniciennes et professions intermédiaires (ICTAM).

La réforme Macron des retraites prévoyait la baisse du niveau des pensions des ICTAM et la diminution de l’assiette de cotisation ouvrant droit à prestations : celle-ci passait de 8 à 3 plafonds de Sécurité sociale : un véritable cadeau pour les assureurs et gestionnaires de fonds de pension.

Le gouvernement engage ainsi la Nation dans le cercle vicieux du sous-financement de la Sécurité sociale, qui justifiera la mise en œuvre de conditions de ressources toujours plus restrictives jusqu’à transformer la Sécurité sociale en un organisme d’assistance au plus démunis.

Dans ces conditions, il existe chez ingénieur.es, les cadres, les professions techniciennes et intermédiaires un risque d’érosion du consentement à la cotisation sociale. Et ceci d’autant plus que la doctrine patronale de la réduction du coût du travail pour améliorer l’emploi et la compétitivité des entreprises rencontre un écho

non négligeable parmi les personnels d’encadrement, bien que régulièrement contredite par divers rapports, le dernier en date étant joint à la loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2021, qui constate dans son annexe B que : « Comme lors de la crise économique et financière de 2008, la Sécurité sociale a joué un rôle majeur d’amortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements, que de dépenses ».

Financement de la Sécurité sociale ou revenu universel ?

Le financement de la Sécurité sociale, déjà ébranlé par sa fiscalisation, aux dépens des droits de l’ensemble des salarié.e.s, serait encore plus fragilisé par la mise en œuvre d’un revenu universel de base.

Ce projet de revenu universel, qui trouve des partisans sur un large spectre politique, vise à verser indifféremment à tous et toutes les citoyen.ne.s un revenu de base financé par l’impôt. Il procède de l’idée d’un double et inexorable déclin :

- celui du travail, qui résulterait des évolutions technologiques : robotisation, intelligence artificielle, internet des objets…

- celui du salariat, qui résulterait de l’économie de plateforme et de la multiplication de statuts d’entrepreneurs individuels précaires.

Ce projet est donc sous-tendu par l’idée que les gains de productivité seraient à l’avenir inexorablement captés par la rémunération du capital. Il acte un renoncement à vaincre le chômage en réduisant le temps de travail, tout en maintenant les salaires pour solvabiliser la demande de biens et services.

À cet égard, c’est un cadeau aux libéraux. C’est aussi un effet d’aubaine pour les employeurs : au fur et à mesure du renouvellement des personnels, ils pourraient réduire leur masse salariale en intégrant le revenu de base dans le calcul de la rémunération.

L’assiette des cotisations sociales s’en trouverait donc à nouveau amputée aux dépens, une nouvelle fois, du financement des retraites, de la maladie et du réseau de soins, des accidents du travail et des maladies professionnelles, du chômage et des prestations familiales. On comprend que le revenu universel ait la faveur du Medef.

D’un point de vue sociétal, il acte un renoncement au droit au travail, pourtant constitutionnel, et le consentement à une partition de la société entre ceux qui vivraient exclusivement de l’assistance publique et ceux qui, en plus de recevoir le revenu universel, auraient le droit de trouver un accomplissement personnel dans le travail, c’est-à-dire dans la contribution au bon fonctionnement de la société par la production des biens et services nécessaires.

Cette institutionnalisation de la privation de travail est une violence qui ne pourrait que fracturer la société, car le travail est avant tout lien social et activité qui donne sens.

A contrario, renforcer le financement de la Sécurité sociale par la cotisation sur salaire est un choix qui vise à réaffirmer la place centrale du travail pour faire société.

Sur le fondement de ces considérations, l’Ugict-CGT décide :

- De mener sur la durée de la prochaine mandature, contre la fiscalisation de la Sécurité sociale, une vaste campagne sur l’efficacité de la cotisation sociale :

– pour garantir tous les individus contre les accidents de la vie susceptibles de réduire ou supprimer leur capacité de gain

– pour stabiliser notre économie dans les périodes de crise et la faire prospérer en solvabilisant l’ensemble des demandes.

- De défendre l’universalité des garanties de Sécurité sociale pour faire obstacle à la privatisation de la protection sociale des ingénieur.es, cadres, technicien.nes et agent.es de maîtrise et à son extension au reste du salariat. Dans ce sens, de promouvoir la proposition de Sécurité sociale intégrale développée par la CGT.

- De promouvoir l’augmentation de la part dite « patronale » des cotisations qui ne représente plus que 37 % du financement de la Sécurité sociale, contre 71 % en 1980 (Source Insee).

- De promouvoir l’alignement des taux de cotisations pratiqués au-dessus du plafond de Sécurité sociale sur ceux pratiqués en-dessous (en prenant en compte pour la retraite les taux de cotisation aux régimes complémentaires).

- De promouvoir le déplafonnement des cotisations (a contrario de la limitation à 3 plafonds de la Sécurité sociale pour le financement des retraites prévu par la réforme Macron). Le déplafonnement permettrait selon chiffrages de l’Unedic et de la Cour des comptes de dégager près de 800 millions d’euros de recettes supplémentaires pour l’indemnisation du chômage.

- De promouvoir la suppression des exonérations patronales de cotisation et l’assujettissement à cotisations sociales des revenus exemptés (notamment les primes de la fonction publique, l’intéressement et la participation…).

- De mener une campagne pour le rétablissement de la démocratie sociale dans l’administration et le pilotage de la Sécurité sociale avec élections de représentants des salarié.e.s et des employeurs (sur liste syndicale) avec ¾ des sièges attribués aux représentants des salarié.e.s : le salaire socialisé étant la propriété des salarié.e.s, l’arbitrage de son emploi et de son évolution leur revient de droit.

- D’obtenir la désignation de militant.e.s du spécifique dans tous les conseils d’administration des organismes de Sécurité sociale, dans ceux des administrations de sécurité sociale (Unedic, Agirc-Arrco…) et dans les organismes de prospective (Conseil d’orientation des retraites, Conseil d’orientation pour l’emploi et le Haut conseil au financement de la protection sociale)

- De faire de la question de la réforme des Retraites et de l’Assurance chômage un enjeu de la prochaine présidentielle en intensifiant les campagnes menées auprès des ingénieur.es, des cadres, professions techniciennes et intermédiaires.

- D’agir pour le maintien et l’amélioration des régimes spéciaux et du régime général de retraite.

- De poursuivre la lutte pour le retrait du projet de régime universel par points.

- De rétablir un fonctionnement à prestations définies des régimes de retraite.